中国学者在丹麦国际养蜂大会发布蜂毒肽突破性研究,揭示新型药物资源潜力

发布时间:2025年10月09日 浏览次数:88蜂毒这颗进化锤炼而成的“分子子弹”,正被中国科学家精确制导向人类疾病的治疗领域。

第49届国际养蜂大会暨博览会于2025年9月23-27日在丹麦哥本哈根贝拉中心举行。本次大会由瑞典、丹麦、挪威三国养蜂协会联合主办,以“斯堪的纳维亚蜜蜂大团结!”为主题,汇集了全球蜂业领域的技术创新者、设备制造商、研究人员和行业领袖。

在大会学术报告会上,中国农业科学院蜜蜂研究所中比合作项目博士生王凯作了题为《胡蜂蜂毒内源性肽的多样性与治疗潜力》的研究报告,系统揭示了胡蜂毒液的多肽组成和潜在药用价值,受到了与会专家的高度关注。这项研究为蜂毒资源的高效利用和产业化发展提供了新的科学依据。

蜂毒肽研究新突破,中国成果受关注

研究团队采用电刺激法采集了四种胡蜂(Vespa mandarinia, V. velutina, V. basalis, Provespa barthelemyi)的毒液,并利用液相色谱-串联质谱技术进行系统鉴定。结果共获得681条毒肽,其中近九成在现有数据库中未见报道,表明其具有较高的新颖性。

进一步分析显示,胡蜂毒肽在不同物种之间差异显著,整体上表现出较强的物种特异性,仅少量成分在多个物种中同时存在。同时,研究发现毒肽的形成过程并非随机,而是受到特定酶切机制调控,这种“精准加工”赋予了毒液更丰富的结构和功能。

生物信息学预测结果表明,部分胡蜂毒肽具有显著的生物活性潜力,包括血管紧张素转化酶(ACE)抑制、二肽基肽酶-4(DPP4)抑制和抗氧化等,提示其有望为高血压、糖尿病等重大疾病的治疗提供新型分子候选。研究中还发现了一批具有新活性的 cryptides,进一步拓展了胡蜂毒在药物研发上的可能性。

构建胡蜂毒肽数据库,推动产业化应用

该研究构建了四种胡蜂毒肽资源库,为未来药物研发提供了初始筛选平台,也为蜂毒资源的精准医学应用和产业化开发奠定了基础。

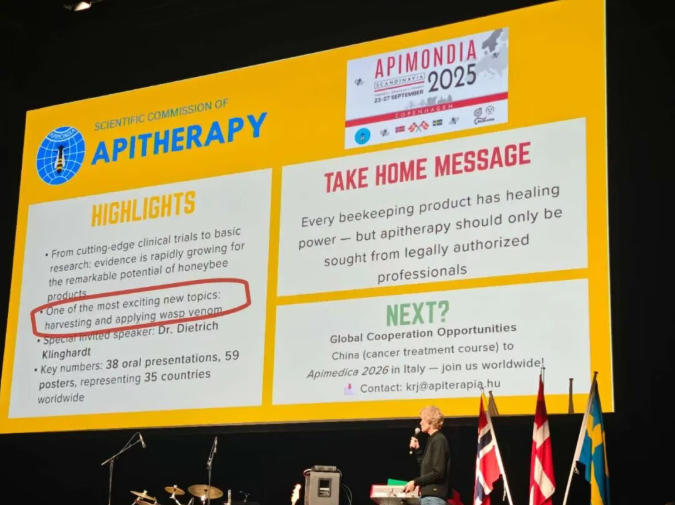

值得一提的是,该研究方向被2025年Apimondia大会闭幕式总结列为“最令人兴奋的新研究课题之一”,显示出中国蜂业科研在国际舞台上的重要影响力。